古墳といっても各パーツごとに名称はある。外側・内側、それぞれの名称を知っていた方が博物館・資料館の解説や専門家の話を聞くときにスムーズである。

古墳の外部の名称

①墳頂(ふんちょう):古墳の最も高い位置のこと。ピークポイント。

②造出(つくりだし):主に前方後円墳のくびれ部分にある四角形の施設。周辺より一段高く作られるが、墳墓本体よりは低いことが多い。墳墓を中心に左右対称に作られる場合と片側のみに作られる場合がある。目的としては従者の埋葬施設や祭壇説があるが、故意に割られた埴輪が出土している例がおおいため祭壇として作られた可能性が高いとみられている。埴輪によって装飾されている場合もある。大型の前方後円墳によくみられる。

③テラス:多段構造の場合、段と段の境目にある平坦な部分のこと。例えば3段の場合はを第1テラス、上の方を第2テラスと呼ぶ。

④段築(だんちく):多段構造の場合の段々のこと。3段あった場合は3段築成という。下の段から1段、2段と数える。

④後円部:前方後円墳の場合、円部を後ろととらえる。

⑤墳丘(ふんきゅう):墳墓も丘上になっている箇所全体をさす。

⑥前方部:前方後円墳の場合方部を前ととらえる。

⑦周提(しゅうてい):墓の周りに段差を作るための堤。たいていの場合墓を一周している。

⑧周濠・周壕(しゅうごう)、掘り(ほり):墓を盗賊から守るため周辺に水をためて水濠にしたが、空堀の場合もあった。

⑩葺石(ふきいし):築造当時の古墳は外観を石でおおわれていたことが多かった。この石のことを葺石(ふきいし)と呼ぶ。川原石や礫石(れきいし)を張り付けるように葺(ふ)いたためそう呼ばれる。目的は墓の補強や、石で覆うことで威圧感を出したのではないかといわれている。

⑪埴輪列(はにわれつ):各テラスや造出部分を囲むように埴輪が置かれた。

⑫倍塚(ばいちょう・ばいづか):超大型古墳の周辺に添えられるように築造された古墳のこと。大体円墳。大型古墳に葬られた埋葬者のゆかりのある人間や、故人の生前使用していた物だけを埋葬していた例もある。

古墳の構造と名称・内部

外側の見た目もモリモリしていて癒されるが、多くの人の興味を引くのはその中身でしょう。古墳の内部(中身)は埋葬施設になっており、その構造は時代によって異なります。

①粘土槨(ねんどかく)・木槨(もっかく)・石室(せきしつ):埋葬施設のこと。棺を安置する部屋。時代によって粘土ではやを作った粘土槨、木で部屋を作った木槨、石で部屋を作った石室に分かれる。さらに石室は竪穴式(たてあなしき)石室と横穴式(よこあなしき)石室に分かれる。竪穴式は上から穴を掘り棺を安置した後埋めた。掘り返しは困難であった。横穴式は穴を横から掘り通路、および部屋を作った。これにより後から亡くなった者を追加で埋葬(追葬)できることが可能になった。

②木棺(もっかん)・石棺(せきかん):石室に安治される棺のこと。埋葬者入れ。こちらも古い時代では木棺が使用され新しい時代では石を用いた石棺が使用された

石室の構造と種類について

古墳の中身は埋葬施設となっていますが、埋葬施設も時期によって構造が異なります。

草創期は竪穴式埋葬施設・石室ですが時代が進むにつれ、横穴式の石室へと変わっていき、規模も大規模化していきます。ここでは横穴式の構造とパーツの名称、種類について説明します。

玄室:棺を安置した部屋のこと。空間が一つの実の単室,空間が複数そんざいする複室がある

閉塞石(へいそくいし):盗掘を防ぐために、埋葬をした後は玄室への道を封じた。

羨道:外部から玄室へ通じる通路。埋葬後は居士によって塞がれる

横穴式石室の種類

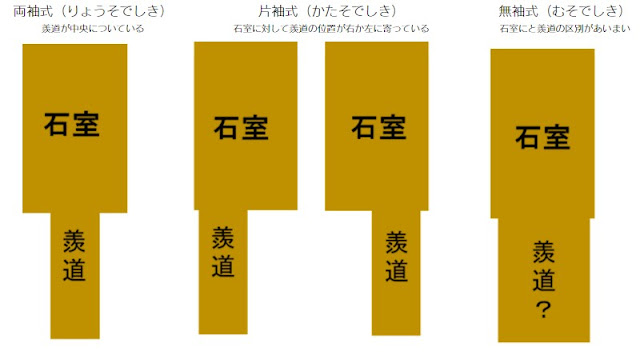

日本の古墳の石室、横穴式石室(よこあなしきせきしつ)は羨道の付き方によって〇〇式という分け方がされます。

両袖式:玄室中央に付設されるもの

片袖式:一方に偏したもの

無袖式:玄室と羨道の境界が明確でないもの。羨道と石室の堺が曖昧

|

| 石室の種類 |

棺の種類について

木棺の種類

割竹形木棺(わりたけがた):作り方は舟形と同様一本の丸太を縦半分に割り中身をくりぬく。違いは船っぽいかそうでないか。

舟形木棺(ふながた):一本木を縦に2つに割り中をくりぬき、棺桶と棺蓋をつくりそれらを合わせて円筒形の船のような棺のこと。

石棺の種類

割竹形木棺(わりたけがた):作り方は舟形と同様一本の丸太を縦半分に割り中身をくりぬく。違いは船っぽいかそうでないか。

長持形石棺(ながもちがた):底石と4枚の側石(がわせき)、蓋石(ふたいし)を組み合わせた箱形の石棺。 昔の物入れの長持ちに形が似ているので、この名が付けられました。

コメント

コメントを投稿